ここから本文です。

更新日:2026年1月15日

文化財保護センター

多治見市教育委員会では、貴重な文化財を後世に残すとともに、その活用を図るため、平成4年7月1日に文化財保護センターを開設し、文化財の保護にあたっています。

埋蔵文化財に関するお問い合わせについて

埋蔵文化財の包蔵地確認や発掘調査等に関するお問い合わせは、下記の連絡先へお願いいたします。

- 問い合わせ先:埋蔵文化財発掘調査室

- 電話番号:090-6088-6672または090-6085-6881

- FAX番号:0572-74-3709

- メール:maibun@tajimi-bunka.or.jp

展示についてNEW

企画展「神仏習合と里山伏」

仏教が伝来する以前から、日本には山や森、滝といった自然のあらゆるものに神が宿ると考える信仰がありました。仏教が伝わると、神と仏は互いに溶け合い、やがて神は仏の仮の姿であるという思想も生まれました。こういった神仏習合の思想を体現した一つに修験道があります。山伏はその信仰の担い手として、厳しい山岳修行に身を投じました。本展覧会では当地域で活躍した江戸時代の里山伏について古文書を中心に紹介します。

期間:令和8年2月2日~6日26日

場所:多治見市文化財保護センター展示室(多治見市旭ケ丘10丁目6-26)

時間:午前9時~午後5時(最終入館:午後4時30分)

休館:土日祝日※2月14日(土曜日)・6月7日(日曜日)は開館

※入場料無料

これまでの企画展のパンフレット(別のウィンドウが開きます)

文化財の指定について

多治見市無形文化財「織部」が指定されました(令和6年4月24日)

|

保持者:鈴木徹 桃山時代、「茶の湯」の流行に呼応して美濃窯で誕生した独自の茶陶は「美濃桃山陶」と呼ばれ、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部の4種がありますが、そのうち「織部」は、それらの技術の集大成として、17世紀初頭に誕生しました。「歪み」と「色彩」を特徴とする織部は「破格の器」とも称され、日本陶磁史上に大きな変革をもたらしました。 |

多治見市有形文化財に「旧日光寺陶製狛犬一対」が指定されました(令和6年3月21日)

名称:旧日光寺陶製狛犬一対

この狛犬は、笠原町内の旧日光寺で保管されてきた陶製狛犬で、元治2年(1865)に笠原村平曽根(現笠原町平園区)の加藤佐助によって作られたものです。阿吽形ともほぼ完形で、錆釉が全面に施されています。江戸時代末期の当地域の陶工の技術の高さを知る上で非常に貴重な資料です。また、当地域の庶民の信仰の様子を知ることのできる貴重な資料といえます。

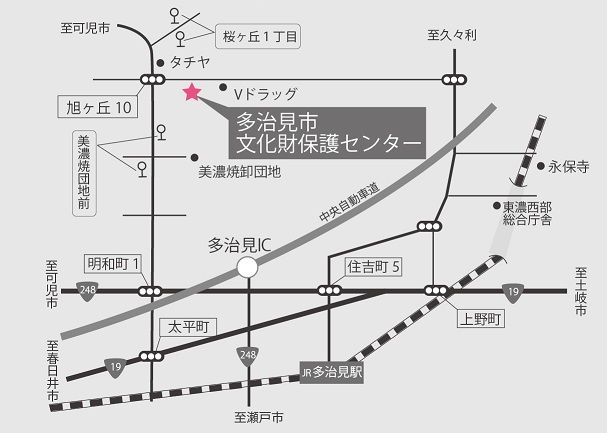

交通アクセス

所在地:〒507-0071多治見市旭ケ丘10丁目6番地26

【地図】

- 車でお越しの方:E19中央自動車道「多治見IC」出口から10分

- 電車・バスをご利用の方:東鉄バス「多治見駅北口」バス停から桜ヶ丘ハイツ線または緑ヶ丘線にて「桜ヶ丘1丁目」または「美濃焼団地前」下車、徒歩5分

業務内容

- 文化財を保存すること。

- 文化財を収集し、保管し、展示すること。

- 文化財に関する調査研究を行うこと。

- 文化財保護思想の普及を図ること。

- 多治見市文化財審議会に関すること。

- 文化財保護センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

- その他文化財保護センターの運営管理に関すること。

主な担当ページ(業務内容の詳細)

多治見市文化財審議会

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置しています。

委員は10人以内、任期は2年。文化財の保存及び活用に関する調査や審議を行い、専門的な意見や助言をいただいています。

各種様式

随意契約結果(各課公表分)

お問い合わせ

文化財保護センター文化財グループ

〒507-0071 多治見市旭ケ丘10丁目6番地26

電話:0572-25-8633

ファクス:0572-24-5033